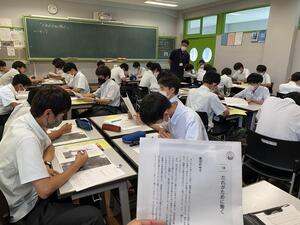

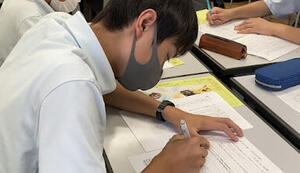

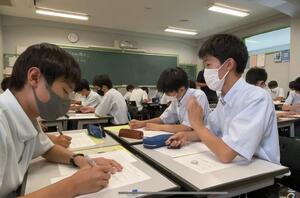

7月16日(土)10種類の土曜講座が開講されていました。

ここではそれぞれどんな講座だったかをご紹介したいと思います。

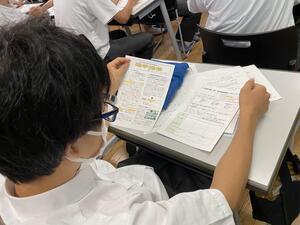

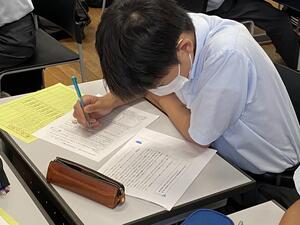

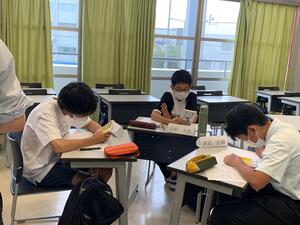

①共読会~多読のための新書の読み方講座~

速読のコツを教わり、それを踏まえて、本日は齋藤孝さんの「読書する人だけがたどり着ける場所」を読んでいきます。ステップを踏んで速読をするのですが「見開き1ページに5秒しかかけず、キーワードのみ探すように読む」というような自分では決してやらないような特別な経験をすることもできました。

本を開く前に内容をイメージし、議論します。

各章を制限時間内に読んだ後、アウトプット(発表)という流れを繰り返し、3時間半の講座の中で約200ページもの本を読み切りました。

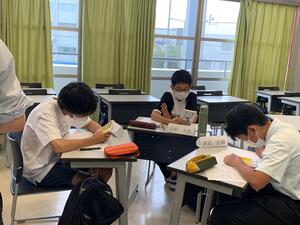

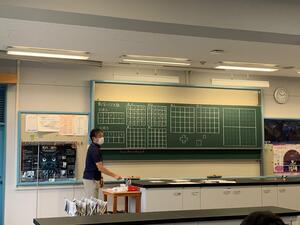

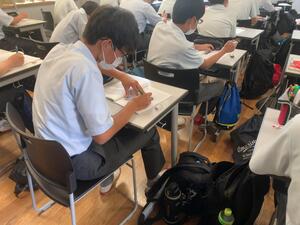

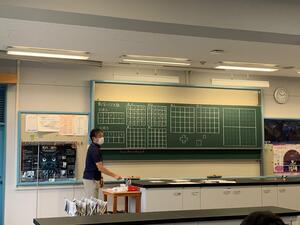

②数学パズル塾~完全魔法陣~

縦横一列に並ぶ数字の合計が全て同じ数になる、これを魔法陣と呼びます。

まずは各自が魔法陣作りに挑みます。

皆が頭を悩ませる中、担当の先生が作り方を紹介します。作り方なんてあるのですね。手順通り進んでいくことであら不思議、全員が魔法陣を作ることが出来ました。本日は5×5マスで行いましたが、理論的には何マスでもできるそうです。その数学的理論は大学レベルのものということ。多くの生徒がこの講座で数学の奥深さを経験したことでしょう。

その他にも図形の切断問題などに挑戦し、数学への関心がより深まる講座となりました。

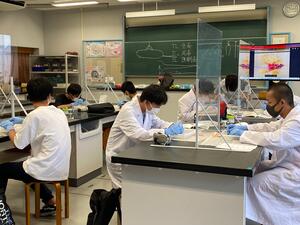

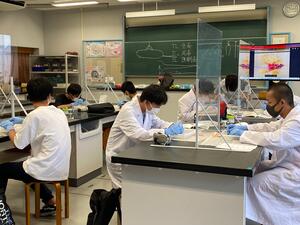

③マウスの解剖

高校生を対象に、生物実験室ではマウスの解剖が行われました。まずはオスとメスを見分け、マウスの体長を測ります。そして中の臓器を傷つけないように、慎重に実験を進めていきます。

なかなか通常授業ではマウスを解剖することはできません。土曜講座ならではの実践。実際にマウスを一匹解剖することで1つの命の大切さを学びながら、動物の体の構造についての理解を深めることが出来たことでしょう。

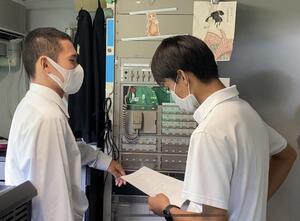

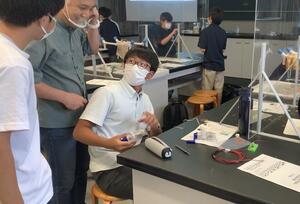

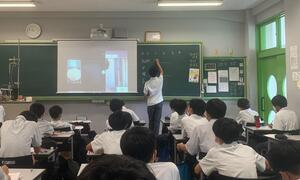

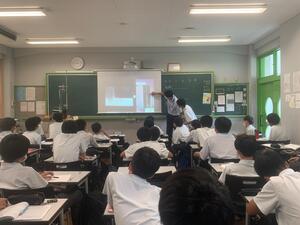

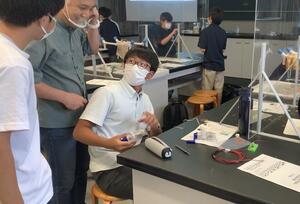

④世界のエネルギー問題と最先端技術~どうすれば、いつでも・誰でも・自由に・好きなだけエネルギーを使えるようになるか?~

発電の実験を行い、日常生活の中の話と結びつけながら、これからのエネルギー問題について考えました。

この講座を通して、世界のエネルギー問題について深く知り、普段の生活で毎日何気なく使っている電気についての意識が変化しました。質疑応答の時間には、中学生が率先して手を挙げて「落雷をエネルギーとして使うことはできないか」「送電ロスについて詳しく知りたい」と質問をするなど、次世代を担う生徒たちの大変頼もしい姿を目にすることができました。

⑤海洋研究プロジェクト

逗子開成の無類の理科好きがチームを組んで、全国レベルの研究に勤しむ海洋研究プロジェクト。今回の土曜講座でその活動を経験してもらうことで、新たな仲間が増えますように。

⑥大人は知らない税金教室

税理士の方をはじめとする職業人の方々が、税金についてさまざまな角度から話をしてくれました。「税金ってさ、結構そこが好きなんだけどさ、助け合いの部分もあるんだよね。」堅苦しくない軽妙な語り口調でお話くださり、生徒たちもうなずきながら理解を深めていました。

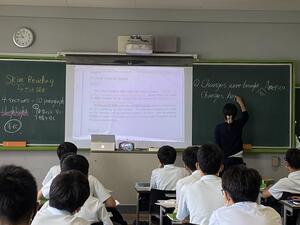

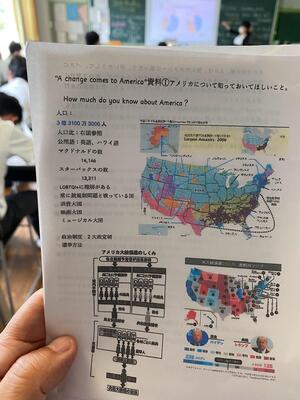

⑦Functional English

本校英語科パーク先生の特別講座。ジェンカやパズルなどさまざまなゲームをしながら日常的な英語を楽しみながら使うことができました。

⑧バックパッカーが見た世界遺産

バックパッカーとして世界を飛び回っている社会科の先生が多数のスライドを交えながら自らの経験を語ってくれました。野生のチンパンジーとの触れあい、ラフティングで落とされたり、極めつけは赤道を跨いだり、と様々な経験の数々に惹きつけられました。

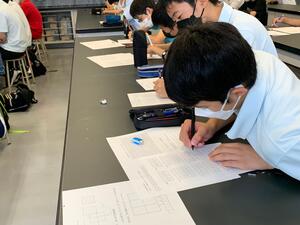

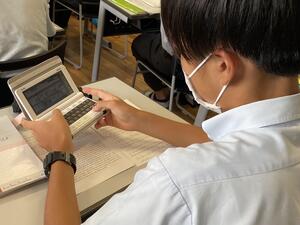

⑨ジュニア数学オリンピックに挑戦!~整数・関数編~

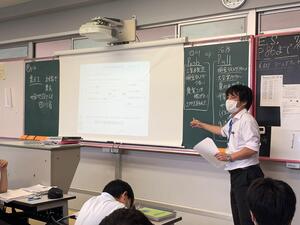

部類の数学好きが一教室に集まり、知能の格闘技を繰り広げていました。全面ホワイトボードの教室での解説講義はテレビをみているかのような錯覚に陥りました。

⑩保育士さんを手伝おう

人気講座「お泊り保育をしてみよう」。コロナ禍でお泊りはできませんでしたが、たくさんの保育園児たちが海洋センター一杯にかわいい声を響かせていました。本校生徒もNHKの歌のお兄さんのようなやさしいノリで目線を合わせ児童と接し、心温まる触れあいの数々を目にしました。