創立者を同じくする逗子開成と鎌倉女学院の学校交流の一環として行われているスピーチコンテスト「田辺杯」も第4回を迎えました。今年のテーマは「戦争のない時代を築く」です。両行とも全校生徒が参加する予選会を勝ち抜いた18名の若き弁論家が徳間ホールに集いました。この記事ではその18名のスピーチの様子をお届けします。

両校からたくさんの応援生徒が詰めかけてくれました。

1番 小川遥加さん「戦争をなくすために」

色とりどりのスライドを駆使し、アナウンサーと間違えるようなよく通る声で「日本を信頼できる国にする」「私達一人ひとりが関心を持ち、考え、行動をする、戦争のない時代のための、小さく、しかし偉大な第一歩になりましょう」と力強く訴えかけました。

2番 渡邉裕之介君「共に平和への第一歩を」

凛々しい声、立派な態度で、正しい教育の大切さを訴えかけました。「80年前の日本人、彼らの苦い思いを無駄にしてはいけない」「私たちが主体となる」「できることからすこしずつ、共に踏み出そう」というメッセージが胸に響きました。

3番 関根愛結さん「戦争と情報の向き合い方」

穏やかな語り口の中に力強さを感じました。「戦争は国民が騙されて起こる。コロナ禍でトイレットペーパーの買いだめが起きたのも騙されて起こったことだ」という主張にぎくりとさせられました。

4番 鳥居遼太郎君「世界に日本を」

戦力の均衡を訴える際の「皆メイウェザーにはケンカは売れない」というフレーズに会場が湧きました。「相手を尊重できる日本人のおもてなしの心が世界平和につながる。世界に日本語教育を。」という主張にオリジナリティを感じました。

5番 松島陽菜さん「人類が戦争をしたがる理由」

軽妙な語り口で、会場を笑いに包む一方、力強く主張を聴衆に訴えかける見事なスピーチでした。赤紙を配達する人が「おめでとうございます」と言っていたことの怖さを語り、「世界の平和、個人の平和を、人任せにしてはいけない」と締めくくりました。

6 番 小泉陽太郎君「愛と勇気」

「現在の社会はバイキンマンvsバイキンマンという最悪の構図である」という主張に会場がどっと沸きました。「バイキンマンが生まれない世界にするためには一方を正義、一方を悪と決めつけてはいけない」という主張に引き寄せられました。

7番 西田帆七さん「人は分類できない」

「人はなんでも分類したがる。人も性別や人種などに分類して、当てはまらない人が敵となる。分類する箱を無数に増やして、多種多様な、敵も味方もない世界を」興味深い主張を繰り広げました。途中「戦争をなくすには教育が大切だというが、教育が行き届いているはずのウクライナとロシアで戦争が起こっていることはどう説明するのか」という鋭い主張に大きくうならされました。

8番 蝦名麟太郎君「私が考える戦争をなくすための方法」

自分の祖父の体験談から「戦争は国家だけではなく、個人と個人の繋がりも壊してしまう」と切々と訴えかけました。「主観的な情報が多すぎる。例えば「ウクライナは正義、ロシアは悪」というのは客観的な事実なのか」という鋭い指摘が胸にささりました。

9番 足立原陽香さん「 細き流れも大河となる」

戦争という大きな問題を兄弟げんかに、国連宣言を守らないことを幼稚園のきまりごとを守らないことに例えながら「大きな問題について考えるときに、身近なことに例えることの大切さ」を訴えながら、「当たり前にできるような小さなことの積み重ねこそが大切で、私達の世代が世界を変えることができるのだ」と力強く主張しました。

10番 水野いつきさん「正しい情報を仕入れる」

「ロシアではSNSに制限がある。しかし若者がそれをかいくぐって正しい情報を手に入れている。その結果戦争に賛成している数は若者の方が少ない」という具体例が、いままさにここでスピーチをしている若い世代こそが世界を変えられるという主張に説得力を与えました。「この田辺杯を通して、もっと知りたいとおもえた。これが終わった後も、じっくり調べたい」と締めくくる姿に彼女の本気の姿が見て取れました。

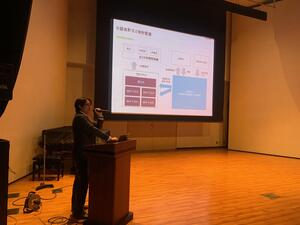

11番 山崎開智君「教育による平和の創造と維持」

データを駆使しながら、教育の大切さを訴えかけました。「農学を学べば食物が、科学を学べばエネルギーが、語学を学べばコミュニケーションが、歴史を学べば多様性への寛容が生まれ、それが平和につながる」と訴える姿に、学ぶことの大切さを感じた高校生が多かったことでしょう。

12番 出井陽佳さん「戦争と情報」

感情がこもった抑揚とユーモアのあるスピーチで冒頭から聴衆を引き込みました。国家による情報統制の怖さをホロコーストを通して訴えながら、VPNという誰でも簡単に実践できる手段で国家の検閲なしで外国の情報を手に入れられる手段を提示した姿に「私達の手で世界を変えていこう」という意志がはっきりと見て取れました。

13番 卓馬純之介君「戦争と風化」

ステージ上を歩きながらユーモアを交えて語る姿はさながらTEDを見ているようでした。SNSの発達で戦争容認に傾く若者の多さを取り上げ「戦争のない世界を築くためにはデジタルネイティブである我々世代が、SNSを正しく使えるようになることが大切だ」と力強く訴えました。

14番 小林美結さん「戦争と選挙」

「武器を持つことが他国により強い武器を生む。そのメカニズムにより雪だるま式に世界に武器が増える」と日本の軍事費の増額に対する危機感を訴えながら「戦争を始めるのは為政者。為政者を選ぶのは私達。今の私達にできるのは選挙を通じて世界を変えること。」と訴えかけました。

15番 鈴木絢太君「理解から手繰りよせる奇跡」

「あなたは銃を握っている。武器を持つ男に襲わる。あなたは引き金を引く。倒れた男が持っていたのはただの携帯電話だった。」と冒頭から意外な展開に引き込まれ聞きほれてしまいました。人間の行動を脳科学に落とし込み、行動原理を理解することで奇跡の瞬間が生まれるがという主張は新鮮かつ説得力がありました。

16番 下永乃愛さん「違いを認識する」

独裁政権により起こる内戦をクラス内の出来事に例えたり、わかりやすい切り口で「日本の美徳である譲り合いの精神が世界の平和につながる」と主張しました。「劣等感を乗り越えて相手を認めることが大切だ」というフレーズが胸に響きました。

17番 稲葉一仁君「戦争と教育」

ハキハキとした語り口で、データを駆使しながら、教育の大切さを訴えかけました。「世界中が協力し、全世界が等しく教育を受けられるように。そういう環境を、世界各国が協力して作ることが大切だ」と訴えました。

18番 榊原真緒さん「軍需産業と私達」

「武器が戦争を作り出している。ではなぜ人は武器をつくるのか。答えは簡単。儲かるからだ。」という衝撃的な主張を具体例を交え説得力を持たせながら繰り広げました。軍事産業を手掛けているメーカーの家電製品を買うことも、戦争に貢献してしまっている、という主張に胸を突かれました。

審査員が審査をする間の休憩時間、両校生徒の交流の時間となりました。両校の生徒が楽し気に談笑する姿に、こういう行事の良さを改めて感じました。

審査の結果が出たようです。発表の前に、三須副校長から好評がありました。

いよいよ賞の発表です。優秀賞は鎌倉女学院・出井陽佳さんと

逗子開成・稲葉一仁君が受賞しました。

最優秀賞は鎌倉女学院・足立原陽香さんの手に!おめでとうございます!

学校長からの講評

最後に記念撮影を行いました。

若い世代のエネルギー溢れるスピーチのおかげで、素晴らしい一日となりました。来年の第5回田辺杯がいまから楽しみです!