松坡文庫研究会

【松坡文庫研究会の活動】 七里ヶ浜ボート遭難と田辺新之助先生

本日1月23日はボート遭難の日。松坡文庫研究会の袴田潤一先生より、田辺先生による漢詩を通じてみる七里ガ浜ボート遭難事件についてご寄稿いただきました。鎌倉中央図書館所蔵の初紹介資料(昭和12(1937)年慰霊祭写真八枚)とあわせてお読みください。

【松坡文庫研究会の活動】 七里ヶ浜ボート遭難と田辺新之助先生

1月23日は明治43(1910)年の七里ヶ浜ボート遭難事故から115年目に当たります。事故が起きたのは本校が東京開成中学校から独立した半年後のことで、逗子開成中学校にとっても、学校長を務めていた田辺新之助先生にとっても大きな痛手となりました。

田辺先生自身の詩や文章からは遭難事故及びその犠牲者への先生の思いが窺われます。これまであまり知られていなかった資料を幾つか紹介します。

ひとつは遭難事故一週年忌に先生が詠んだ詩。『校友會襍志』第参號(1911.12)に収められています。

一週年忌祭遭難生徒 一週年忌に遭難生徒を祭る

波間誰復網珊瑚 波間 誰か復た珊瑚を網す

當日懷沙事已夫 当日 懐沙の事のみ

殘雪梅花延命寺 残雪 梅花 延命寺

焚香祭十二生徒 香を焚き 十二の生徒を祭る

「網」は網ですくいあげるという意味の動詞。「懐沙」とは「沙石を懐(いだ)く」の意で、小石を懐(ふところ)に入れて入水自殺をする意ですが、ここでは、12名の生徒が海に没したことをいうのでしょう。明治44(1911)年1月23日午後、逗子延命寺で一週年忌祭が行われています。

もう一つは松坡先生が逗子開成中学校を退職された後、恐らく一人で大正4(1915)年1月23日に延命寺にお参りし、その折の感懐を詠んだ詩。鎌倉女学院が所蔵する先生の「日記」第三冊に稿があります(資料名は「日記」となっていますが、記されているのは全て詩稿です)。

一月廿三日詣延命寺偶成 一月二十三日、延命寺に詣ず 偶成

一彈指頃六星霜 一弾指の頃(コウ) 六星霜

追憶當時獨断腸 当時を追憶し 独り断腸

不待春風花萎落 春風を待たず 花 萎み落つ

無常天地奈無常 無常の天地 無常を奈(イカ)んせん

延命寺にある遭難事故生徒の位牌に香華を手向け、胸に湧いた感懐を詠じた作です。「偶成」は詩歌などがふとできあがること、またでき上った作品。「一弾指」は一度指をはじくだけのごく短い時間。「頃」は僅かな時間。転句は青春を謳歌することなく亡くなった十二名の死を悼んでいます。

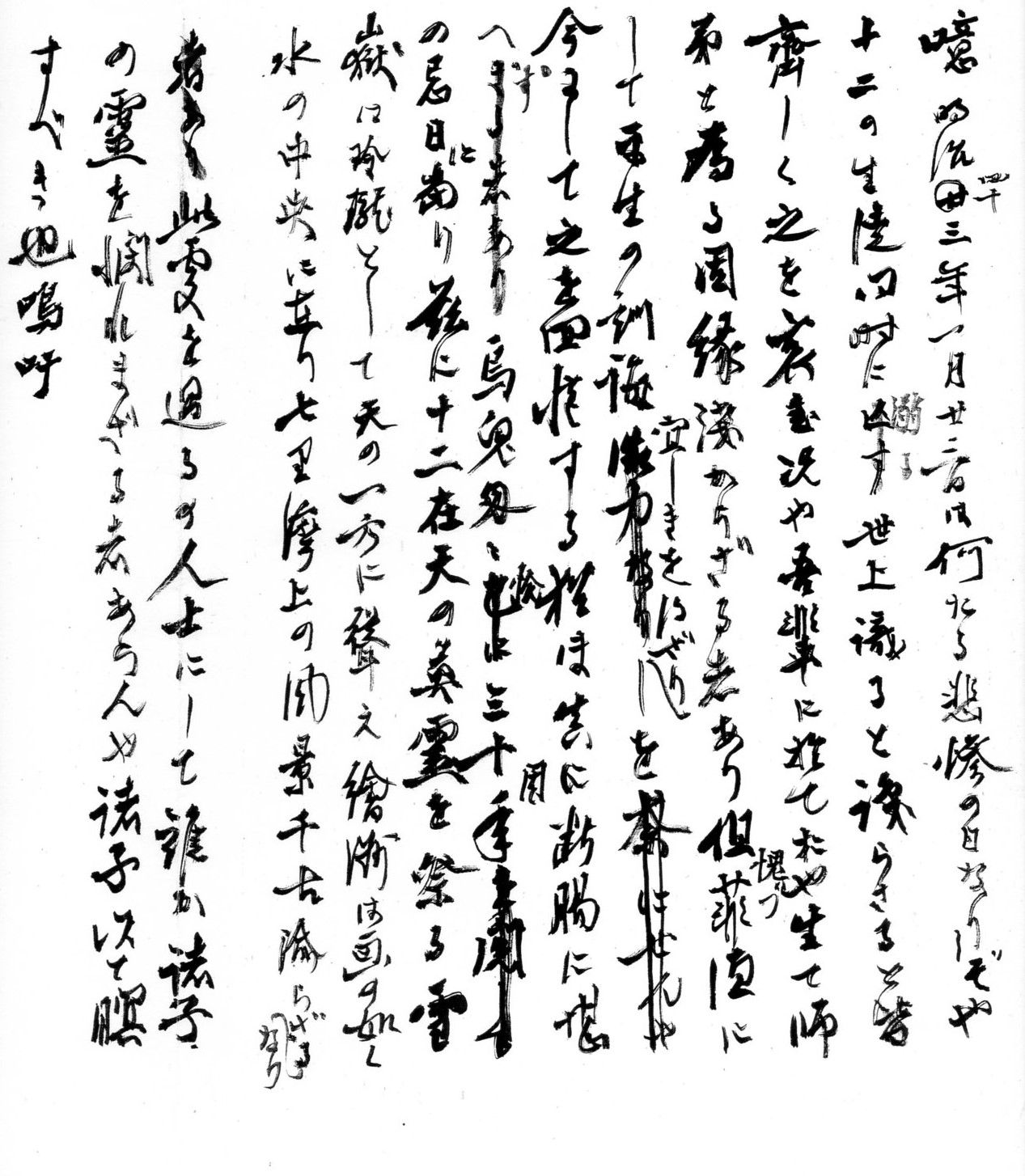

更に時が経って昭和15(1940)年の遭難事故三十周年慰霊祭。この慰霊祭の記録は残念ながら残っていません。ただ、その3年前、昭和12(1937)年の慰霊祭の折に撮影された写真が何枚も残っており、それらによると、慰霊祭は行合川のほとりの海岸で盛大に行われました。多くの生徒が江ノ電の線路沿いを事故現場付近に向かって歩いていく様子、振武隊(今日の吹奏楽部)の演奏、応援団員(?)によるエール、などが写っています。昭和12年は年忌法要とは無関係な年であるにも関わらず、これほどの慰霊祭が行われていました。三十周年の慰霊祭は厳粛で盛大なものだったのと考えられます。その折に奉読されたのではないかと思われる田辺先生の祭文の原稿が残されています。原本は鎌倉女学院が所蔵していますが、本校の創立100年を記念して校友会によって編まれた『学祖田邊新之助』(2003)年にその画像が載録されています。キャプションには「先生の送辞原稿」とあるだけです。

全文を書き起こしてみました。 」は改行位置、また文意が判り易いよう、句読点を打つべきところに一文字分空白を補っています。

噫 明治四十三年一月廿三日は何たる悲惨の日なりしぞや」十二の生徒 同時に溺る 世上識ると識らざると」齋しく之を哀む 況や吾輩に於てをや 生て師」弟と為る因縁 浅からざる者あり 但愧ず菲徳に」して 平生の訓誨宜しきを得ざりしを」 今にして之を回憶する 猶ほ真に断腸に堪」へず 烏兎匆々 恰三十周年」の忌日に当り 茲に十二在天の英霊を祭る 雪」嶽は玲瓏として天の一方に聳え 繪洲は画の如く」水の中央に在り 七里湾上の風景 千古渝らざるなり」 此處を過るの人士にして誰か諸子」の霊を憫れまざる者あらんや 諸子以て瞑」すべき也 嗚呼」

常日頃からの生徒への訓戒が自らの不徳のために生徒にいき届かなかったことを愧じ、その思いに今もなお腸(はらわた)が断ち切られるようだと詠じています。白雪をいただいた富士と緑なす江の島の変わらない姿(自然)と儚い命の対比も詠まれています。「烏兎匆々」は歳月があわただしく過ぎ去るさまをいいます。事故で命を失った生徒たちに対する悲痛な思いが先生一人のものではなく、多くの人のものであることを詠じ(「世上識ると識らざると齋しく之を哀む」「此處を過るの人士此處を過るの人士にして誰か諸子」の霊を憫れまざる者あらんや」)、事故の悲惨さを普遍化しようとする先生の気持ちを読み取ることができます。

個人の場合四十九回忌を以て最後の年忌にするのが通例のようです。幸い、逗子開成は事故から115年を経ても毎年のように慰霊祭を開き、犠牲者を悼み、二度と学校事故を起こさないという誓いを新たにしています。事故を過去の個人的出来事としてではなく、今日・未来の普遍性を持ったものとして考えることが、犠牲者への追悼であり、学校長田辺新之助先生、漢詩人田辺松坡の思いにも沿うことだと考えます。