学校生活

中学2年生 国語の授業

10月16日(水)、中学2年生の国語の授業にお邪魔しました。

まず初めに漢字の小テストを実施しました。全5問、みんな全部書けたかな?

小テストを終え、授業に移ります。

『モアイは語る一地球の未来』

前回、全文を授業で扱い終え、本時はこちらを要約していきます。

まずは下書きから。

240字以内の要約に苦戦する生徒たちに、

「うまくいかない時は箇条書きやメモからでも大丈夫なので書いてみよう!」と先生からのアドバイス。

今までの授業を踏まえて、自分の力でどこまで要約することができるでしょうか。

みんなノートを見直したり、教科書を読んだりしながらそれぞれまとめていました。

下書きが終わり、要約のポイントを解説。

要約する時に文字数が足りなくなるのは、必要のない要素が入ってしまっているから。何が必要で何が不必要なのか見極めることが大事です。

論説文は大きく3つ(序論・本論・結論)に分けられます。そして今回はこのように段落が分けられました。

| 意味段落 | 形式段落 | |

| 序論 | 1 | 1~2 |

| 本論 | 2~5 | 3~15 |

| 結論 | 6 | 16~20 |

こう見ると、文章の量では本論が1番長いですね。

要約する際、240字を序論・本論・結論同じ比率で書かなければならないかというとそうではありません。

「すると、1番字数を使うべきなのはどこだろう?」

という先生の問いかけに、「本論」「結論」と意見が2つに分かれました。

「では筆者が1番言いたいことはどちらに書いてある?」

この問いかけには「結論!」と満場一致の答えが返ってきました。

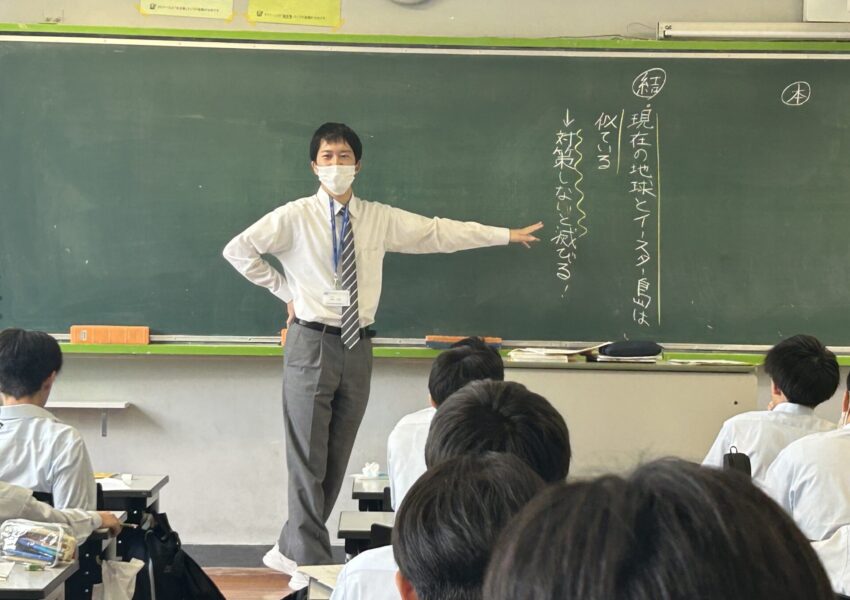

それでは、結論からまとめていきましょう。

筆者が1番言いたかったのは

現在の地球とイースター島は似ている。→対策しないと地球も滅びる!ということです。

しかし、これだけでは『モアイは語る―地球の未来』を読んでいない人には地球とイースター島のどこが似ているのか伝わりません。

そこで、地球とイースター島の共通点をまとめていきます。

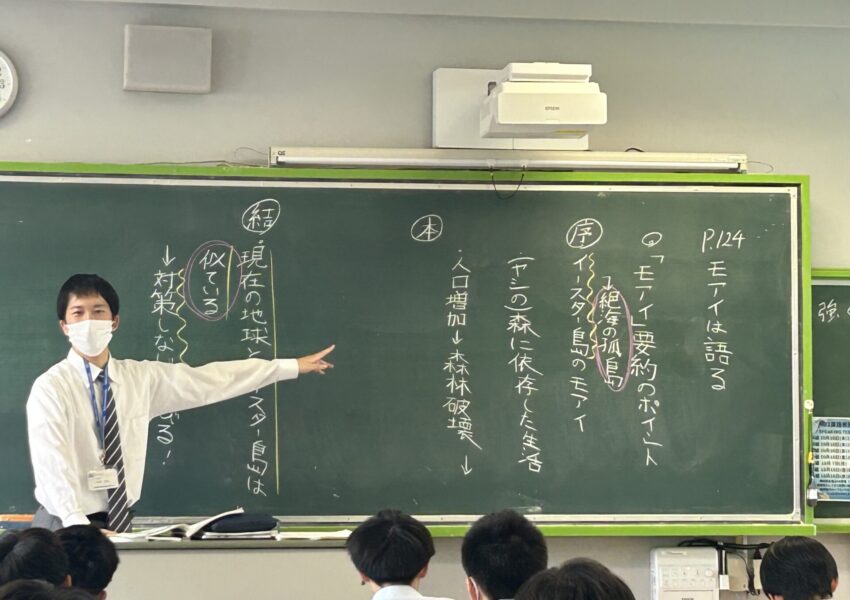

イースター島とはどんな島でしょう?

本文から、「小さな島で絶海の孤島」ということが読み取れます。そして「絶海の孤島」というのが大事なキーワードです。

「絶海の孤島」=「周りが海で他の島との交流が難しい」

これを地球で考えると、「周りが宇宙で他の星との交流が難しい」となりますね。

続いて、イースター島の文明が崩壊してしまった流れを確認します。

| 【本文から読み取れること】 ・5世紀にポリネシア人が来て、その頃はヤシの木がたくさんあった。木で船をつくったり家屋をつくったりと、ヤシの木に依存した生活をしていた。 ・人口が増え、ヤシの木の伐採も増え、更にモアイを運ぶ「ころ(大きく重い物などを移動させる時に下に入れて転がす棒)」などにもヤシの木を使ったことで森が消滅していく。 ・森が消滅し、食糧危機に直面する。(船が作れないから魚を捕れない・今まで木の根が支えていた栄養のある土が流れることで作物の栽培が難しくなる) ・人口が増え食料が減少したことで、抗争も頻発し、文明は崩壊。 |

まとめるとこのような流れとなります。

人口増加 → 森林破壊 → 食糧危機 → 文明崩壊

ここで途中が抜けて、

人口増加→文明崩壊

というように要約してしまうと、「人口が増えたなら文明発達しそうなのに」となってしまうので注意しなければいけません。

そして最初の、「森に依存していた」という部分も大事なので忘れてはいけませんね。

ここまでで序論・本論・結論とそれぞれ要約の仕方を解説してきましたが、要約の材料として『モアイ』についてはあまり出てきませんでした。

それは、モアイの話がなくても要約文を完成させることができるということです。

筆者が1番言いたいことを結論から探し、なぜそれが言えるのか必要な情報を並べる、というような流れが要約するときのポイントなのですね。

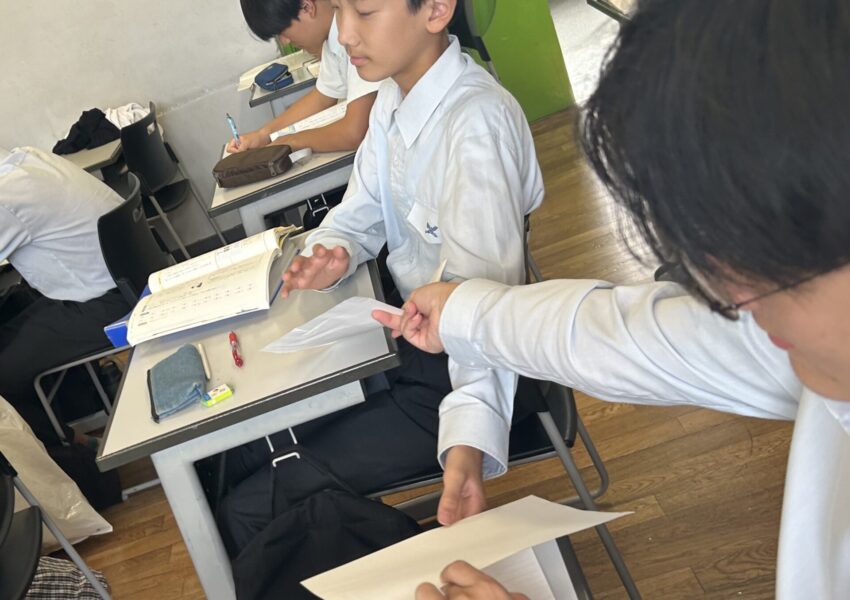

残りの時間で自分の下書きを見直したり、周りの人とお互いの下書きを見せ合ったり意見を交換したりしました。

「モアイの話ばかり書いてた!」

「この部分いらないんじゃない?」

「森林破壊についてばかり書いている。」

「具体的に書きすぎて、途中長すぎない?」

などと、仲間のアドバイスや自分の下書きを見直した感想などが聞こえてきました。

解説はとてもわかりやすく、他の文を要約する時にも応用できそうでした。

また仲間の意見を聞くことで、他者との表現の違いだったり自分の要約が他者からどう見えるのかにも気づくことができました。

今日の授業を通して足りなかった要素や不要な要素を見つけ出し、要約のポイントを知ったことでよりレベルアップした要約文が完成することでしょう!