学校生活

「アフマドは生きている」上映会

アフマド・グネイム監督『アフマドは生きている』の上映会を行いました。この映画は、ガザのトラベルビデオブロガーであったアフマド・グネイムが、スマホを頼りにイスラエルによるガザへの攻撃を記録したドキュメンタリー映画です。家が爆破され、一夜にして難民となったアフマド。2023年10月以降のガザの悲惨な現状をリアルに知ることができます。

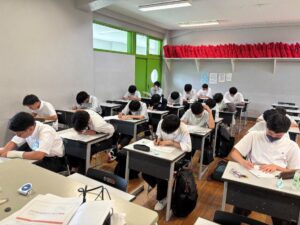

映画の後は、ニュースや各資料から、パレスチナ問題やガザに関する講義を行ました。その後、パレスチナ・イスラエル双方の立場に立って、感じたこと、考えたことなどを話し合ってもらった。

以下の内容は、生徒たちの意見や感想の抜粋(一部修正)です。

「いつ爆弾・爆発物にあたってもおかしくない状況で、ガザ地区の人たちが生きていると思うと、驚きを隠せないくらいひどい」(中2)

「同じ人間同士でこんなに残酷な戦いがまだ続いていると思うとぞっとする。さらにアフマドさんはこの戦いを実際に経験しているので、この映画を作って戦争のつらさを多くの人に伝えたかったと考えた。最も怖かったのが、死亡数が一番多いのが子供だということ。」(中2)

「今まで、『自分が生きている』などと考えたこともなかったが、このコメントを連呼するほど生きることに幸せを感じていることに異常さを感じた。」(中2)

「ニュースでは、データ上などでしか、ガザ地区のことを知らなかったが、この映画で現地の様子や、人の声などで別の部分からガザ地区を知れてよかった。今日は、ガザ地区のことだったので、反対にイスラエル側の状況も知ってみたい。」(中2)

「(ガザから南アフリカへ亡命したアフマドさんについて)自分だけ安全な場所に行き、家族や友達はまだ戦争が起こっている危ない場所に残っていることに対する罪悪感。他の国を見て、パレスチナが今どんな状況なのかを全く知ってもらえていない。自分だけ、今幸せで、安全な場所にいる罪悪感がある。もっと多くの人・国に、パレスチナが今どんなにつらい状況にあるのかを知ってもらう必要がある。」(中2)

「イスラエルとパレスチナの戦争のようなことがあったら、ニュースだけではなく自分で調べて、どんな被害が起きたのかを知ることが大切だと思った。武力以外の方法で問題を解決することはできないのかと思った。」(中2)

「政治的にみると、どちらが悪いのかという話になりがちだが、ガザの人々からしたら、それよりも先に食料や病院の問題をどうにかしてほしいのだと思った。」(中2)

「この映画をみて、戦争によってどのような被害が出て、どれくらいの大きさの被害なのかを知ることができた。またイスラエルとパレスチナの関係・対立・戦争が起こった理由を知ることができた。すぐにほかの国が資源をパレスチナに渡していたら、もっと子供の死者も少なくなって、人々が悲しむことが減ったのではないかと思った。戦争の恐ろしさについて知ることができ、これから戦争がない世界にするにはどうすればいいのか、考えなくてはならない。(中2)

「こういう映画を観ると、イスラエルを滅ぼしたいという気持ちも湧いてくるが、そうしたところでイスラエル人の誰も幸せになれないし、それが火種になってまた戦争が起こる。これらと折り合いをつけることが、どれだけ大変か、改めて感じた。みんなが100%幸せな世界などつくるのはほぼ不可能だと思うが、みんなの思う『平和』の均衡状態が崩れないようにしてほしい(なってほしい)と思った。」(中2)

「今のパレスチナの状況は、これまでの積み重ねが表出した状態だと感じるが、一番のターニングポイントはどこだったのだろうか。ナクバはやはり大きなポイントだとは思うが、それ以前の、ユダヤ人入植のきっかけなどはとても興味が引かれる。また、今の出来事は法的にはどのような問題があるのかも知りたい。ジェノサイド条約違反は映画の中でも触れられていたが、病院への攻撃なども禁止されていると思うが、そこはどういった扱いなのか。」(高1)

「アフマドさんが生き延びることができてよかった、に尽きる。ジャーナリストとして活動するリスクの非常に高いこの紛争で、情報発信をしてくれたことに感謝している。戦闘の犠牲になる子供たちの映像には、胸を締め付けられた」(高1)

「現代の国家の力の強さを改めて理解した。イスラエル国民は、パレスチナの惨状を知っているのか、ガザへの侵攻をどう思うのか気になった。映画の内容に関しては、近距離の空爆の『火』と『音』に絶対的な威力を感じて、とても恐ろしくなった。日本の平和の実感と、この平和の維持の大切さに気付いた。国連はもちろん支援などしているが、権力が弱く平和を保つうえで形だけになってはいないだろうか。」(高1)

「ガザ、パレスチナには本当に希望がなく、自分がその立場だったら生きる希望を失っていたと思う。日本という、遠く離れた私たちにできることはないか、考えてみたい。」(高2)