その他

校史余滴第二十回 関東大震災直後の記録「焼跡見聞修學旅行記」

102年前の11月1日に刊行されたある雑誌に、当時の逗子開成生徒が文章を寄稿していました。校史余滴第二十回は、校史編纂委員会による新出資料の紹介です。

本年は関東大震災から102年目でした。一昨年は100年目であったこともあり、各所で100年前を振り返る取り組みが企画され、これからの防災を考える催しが多く開催されていました。特に、大震災直後の報道や報告書類を、100年後の現在の視点から見直すことによって、関東大震災を位置づけ直そうとする動きが県内各地に見られました。あわせて、報道等でも多く扱われていましたので、記憶ある方も多くいらっしゃると思います。しかしながら、一昨年と比較すると、本年の9月1日前後、報道は抑えめだった気がします。語り継ぐことや新たな資料の掘り起しが求められています。

さて、関東大震災時における逗子開成の状況については、『逗子開成百年史』出版(2003年)以降大きな研究成果はありません。『百年史』では、逗子市の被害の様子や校舎崩壊の事実などについてまとめ、復旧のための動きについて紹介してくれています。

102年経過していることもあり、体験者への聞き取り調査はかないませんが、このたび、新出資料を見出すことができました。

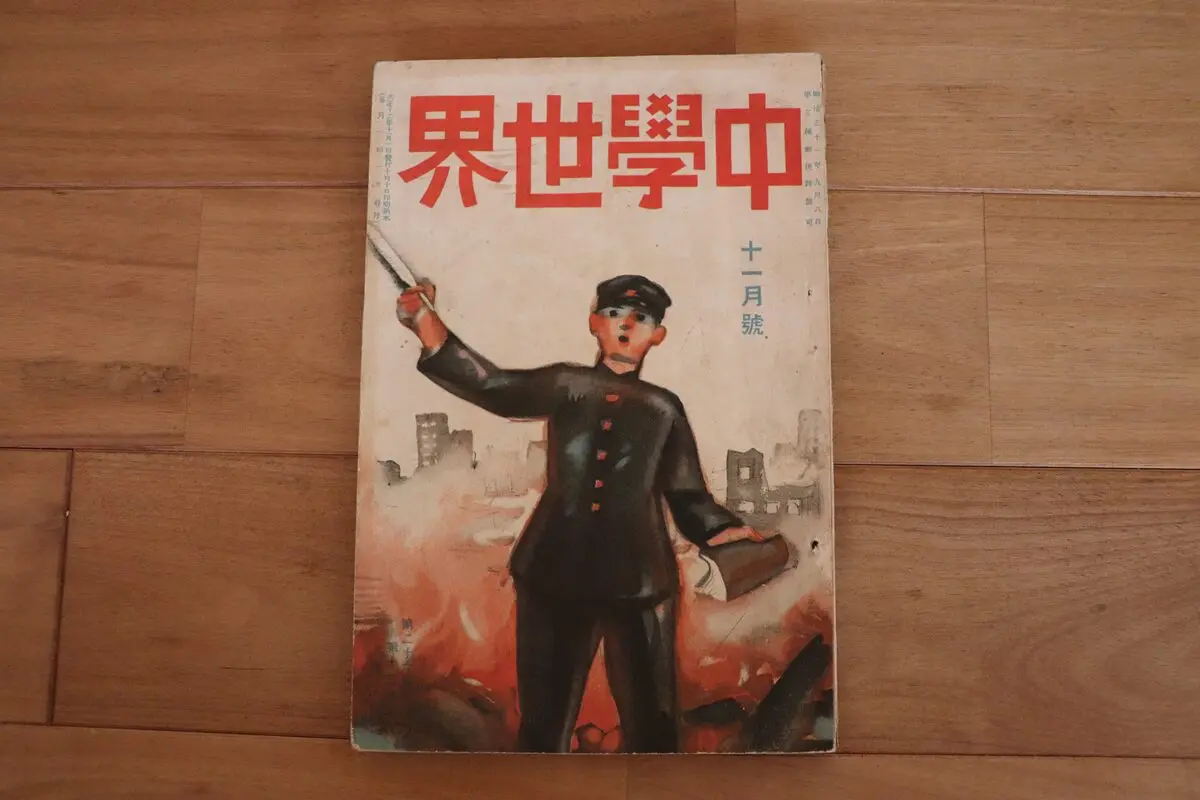

『中学世界』という博文館から発行された雑誌の、大正十二年十一月号に「焼跡見聞修學旅行記」という報告を見い出すことができました。筆者は、「逗子開成中學校生徒 泉川淸」、72頁~78頁の7頁にあたって掲載されています。

文章は以下の四節に分かれています。

・東京ステーションホームから

・新日比谷村を訪ふ

・米國寄贈の兵站病院

・神田、上野、淺草、國技館、日本橋

「野次馬はいけない、見物はいけない、併し、焼跡に勇ましき復興気分を見、昔をしのび、吾等學生の知識の資料にするのは、有益なことだ」

とはじまる一文からは、震災後の東京を見に行くことへの抵抗を感じつつも、使命感に駆られて現地を訪問する当時の学生の気持ちが伝わってきます。「吾等」という表記より、複数人での訪問が想定されます。おそらく教員も帯同していたのではないかと思われます。

本旅行記の掲載は11月号です。「毎月一日発行」とのことで、「十月十日印刷納本」とありますので、震災後まもなくの時期に訪れたことがわかります。

彼らは、東京と横浜を比較し、「惨害のままに放任された横濱黒焦げの市街の惨状は、到底東京の整美さとは比較にならない」と、横浜より早く復興に着手している首都の姿に注目しています。

芝浦製作所、森永ミルクキャラメル工場、煙草専売局芝支局、新橋駅、日比谷からの宮城、東京朝日新聞、有楽町の東京日日新聞、報知新聞、東京市庁、三菱銀行、丸の内ビルデイング、海上ビルデイングなど、見聞した場所や彼らが辿ったルートを復元できる記事が続きます。そして、「焼けたまま立っている、しかし真に見事に壮麗な遠望を発見する」として、「三菱!三菱!」と興奮した自分たちの姿を記します。

他にも一枚の写真が掲載され、「警視庁にあてられた府立一中では学生諸君がこんなふうに活躍された」という説明文を紹介しています。

府立一中(現東京都立日比谷高等学校)の生徒たちが、支援を行っている様子を紹介しているのです。他にも、バラックの人々を相手に、「親切な学生たちで組織された巡回音楽団」が「罹災者の夜を慰めている」と現地で聞き取ったことを記しています。自分たちと同年代の行動をどのような眼差しでみていたかを想像することができます。

神奈川県の南端に位置する、当時の逗子開成生徒の目線で見た、興味深い記事が続きます。なお、筆者である「泉川淸」を、学校所蔵の学籍簿で確認したところ、同姓同名の人物を確認できませんでした。ペンネームである可能性があります。筆者の特定含め、記事の詳細内容については、本校生徒による「探究」活動の中で、分析を深めていきたいと思います。

なお、校史編纂委員会では、『百年史』編纂以降、関連史料を収集するとともに、学校関係者からの史料提供や情報収集を進めております。現時点では、実際にご提供いただいた貴重な史料について、学校ホームページ等で紹介するには至っておりませんが、貴重な写真資料やモノ資料のご提供、歴史語りを残すための申し出等をいただいております。今後、順次、本ホームページにて紹介させていただく予定でおります。

なお、以下の校友会ブログリンク先より情報をお寄せいただければ幸いです。

逗子開成学園校友会ブログ ページリンク先

「思い出の品が眠っていませんか?」 https://z-kaisei.org/cn1/2024-11-07.html