松坡文庫研究会

【松坡文庫研究会の活動】宮島傳兵衞翁と松坡先生

田辺松坡先生は、江戸深川高橋の唐津藩下屋敷で生まれました。この事実は知られているものの、松坡先生が故郷唐津をどのように捉え、故郷とどのような関係を築いていたのかについては、十分に解明されておりませんでした。松坡文庫研究会が漢詩をはじめとする関連資料を読み進めることで、断片的ではありますが、唐津との関係を示す資料が集積されつつあります。研究会代表袴田潤一先生より玉稿を賜りました。お時間あります時にご覧ください。

【松坡文庫研究会の活動】 宮島傳兵衞翁と松坡先生

松坡先生の故郷唐津に宮島傳兵衞(七世 1848~1918)という人物がいます。明治初年に唐津石炭の阪神地方への運搬で時運に乗り、後に松浦川を利用しての石炭運搬も手掛け、醤油業を創始して更に家産を充実させました。大正5(1916)年、古稀の賀寿を迎えて、石炭50年、醤油35年の祝意を兼ねて私邸で祝賀の大盛宴を張ったことも知られています。傳兵衞はその記念に学生奨学資金として一万円を東松浦郡教育会に寄贈、その恩沢に浴した学生は数十人に及ぶといいます。優れた経営人であると同時に社会事業にも尽くしました。

大正2(1913)年の夏、松坡先生は長期にわたって唐津に帰省していますが、その折に宮島傳兵衞翁を訪ね、また宮島家での宴席に招かれています。鎌倉女学院所蔵の「日記」(「田辺文書総合目録」より(*注))に宮島翁に関わる詩が二首あります。

一つは、「大勝閣歌 癸丑七月廿七日宮島翁招讌賦贈(大勝閣歌 癸丑七月廿七日、宮島翁の招讌に賦し贈る)」。七言四十句の長い詩です。その中に「樓閣新成勢峩(楼閣 新たに成り 勢い峩々たり)」とあり、私邸(の一部)の竣成に当たって詠じられたものだと判ります。第24句からは次のようにあります。

主人囑余題閣名 主人 余に閣名を題するを嘱し

命曰大勝不要説 命じて大勝と曰うは 説くを要さず

大勝閣對勝軍山 大勝閣 勝軍山に対し

海嶽勝景指顧間 海嶽の勝景 指顧の間

十洲三島喚欲應 十洲三島 喚べば応えんと欲す

案頭呈媚綠千鬟 案頭 媚を呈す 緑千鬟

長橋跨波霓飲澗 長橋 波を跨ぎ 霓 澗を飲む

霞罩松林虹耶幻 霞 松林を罩め 虹 幻や

浮嶽苕嶢鏡山横 浮嶽 鏡山の横に苕嶢たり

影落千年潭水辨 影は千年に落つ 潭水の辨

宮島翁の求めに応えて閣名を「大勝閣」と命名したこと、その所以、唐津の名勝(松浦橋、虹の松原、鏡山)が詠じられています。因みに、松坡先生はこの帰省の折に唐津の名勝十二を詠じています(「韓津十二勝」)。

もう一つは、唐津滞在中、宴席に招かれるより前に松坡先生が宮島翁を訪ねて詠じた詩、「訪宮島翁賦贈(宮島翁を訪い、賦し贈る)」。

満門桃李占長春 門に満つ桃李 長い春を占め

北馬南船老健身 北馬南船 老健の身

富潤屋来名望重 富潤の屋来たり 名望重なる

百年事業一精神 百年の事業 一に精神

宮島邸の様子、宮島翁の事業、翁の長寿と健康、竣工しつつある家屋、事業を成し遂げてきた翁の強靭な精神。難しい詩ではないと思います。

ところで、七世宮島傳兵衞が明治15(1882)年に創業した宮島醤油は140年以上を経た今日、唐津を代表する調味料メーカーとして事業を展開しています。同社の会長である宮島清一氏は企業経営の傍ら、郷土史研究者としても活躍され、『時代を拓いた唐津の先人』(海鳥社 2019)という著書があります。その本では、時代を拓いた唐津の先人の一人として田辺新之助先生のことも記されています。私は2年程前にその本を読みましたが、田辺先生に関する記述の一部に疑問を抱いたことから、失礼を顧みず宮島清一様に手紙を差し上げました。宮島様からは丁寧な返書をいただき、その後、疑問も解決しました。

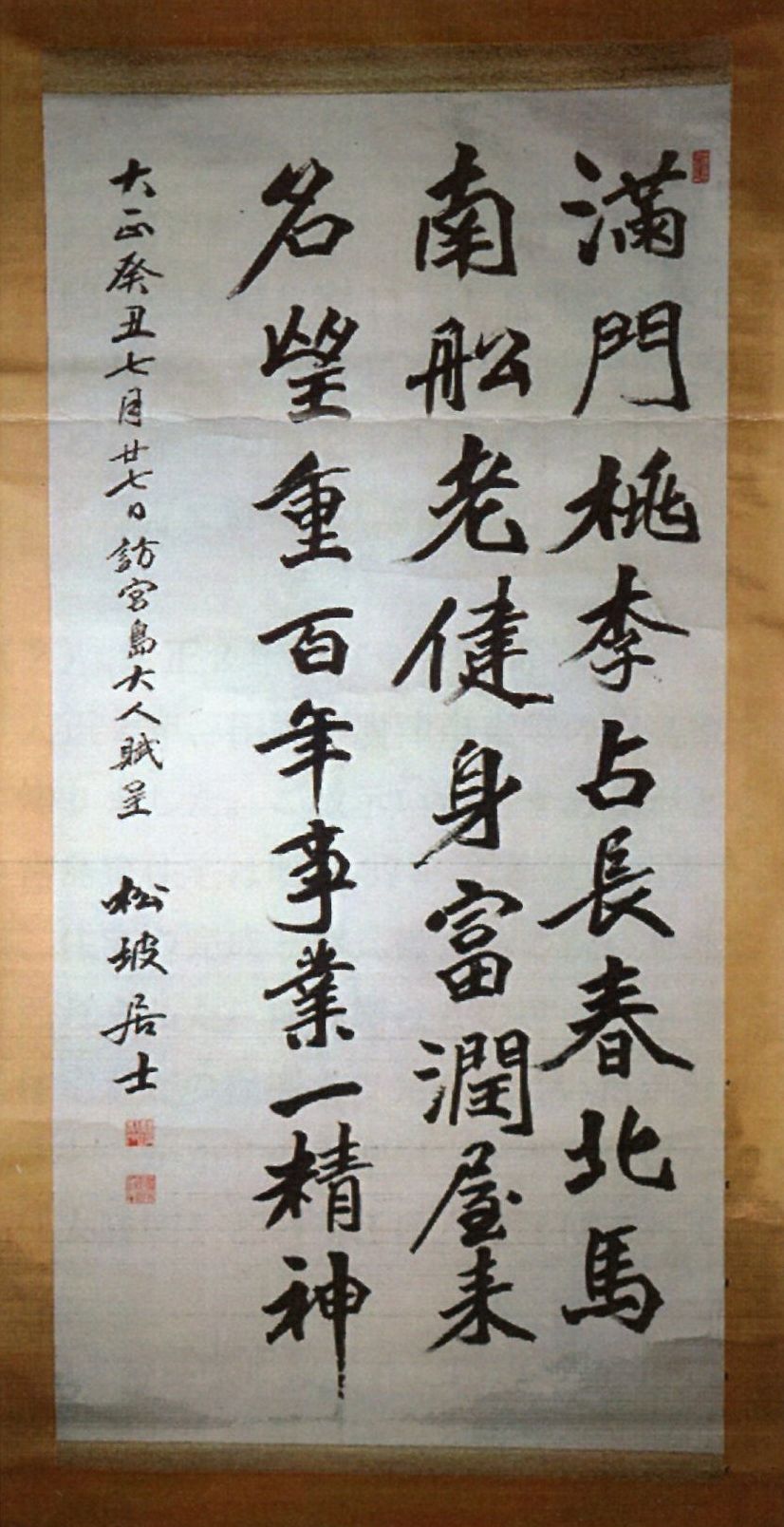

今年4月に宮島様からいただいた手紙に、宮島家に伝わる多くの美術工芸品の中に、田辺松坡先生の詩軸があることが書かれており、その画像も添えられていました。款記に「大正癸丑七月廿七日訪宮島大人賦呈」とあります。「大正癸丑」は大正2(1913)年で、松坡先生の帰省の年。詩稿にある「訪宮島翁賦贈」を揮毫したものでした。唐津は松坡先生の故郷で知友もいますから、多くの遺墨があることは予想していましたが、宮島氏との縁で先生の詩軸を知ることができました。

大正2(1913)年、松坡先生は唐津に帰省した折、宮島傳兵衞翁を訪ねて挨拶の詩を詠じ、用箋に認めて翁に贈呈しました。その後、7月27日の宮島邸での宴席で先生はその詩を大きな本紙に揮毫して、落款を記し、印を捺して翁に贈呈したのではないでしょうか。「日記」(*注)では「訪宮島翁賦贈」と「大勝閣歌」との間には15首が記されています。詩軸に装したのが宮島翁だったのか、松坡先生が装丁して詩軸を贈呈したのかは知るすべはありません。

「日記」(*注)という文字資料、宮島清一氏からの来信、宮島家伝来の詩軸という現物資料によって、大正2(1913)年7月下旬の松坡先生の行動の一端、先生と宮島傳兵衞翁との交流、先生の詩作を髣髴と思いうかべることができました。ささやかな調査・研究活動の大きな愉しみです。

「田辺松坡詩軸(宮島家所蔵)」

(*注)…資料名「日記」の内容は全て詩稿です