学校生活

土曜講座「河川と人間③鏑木清方記念美術館」

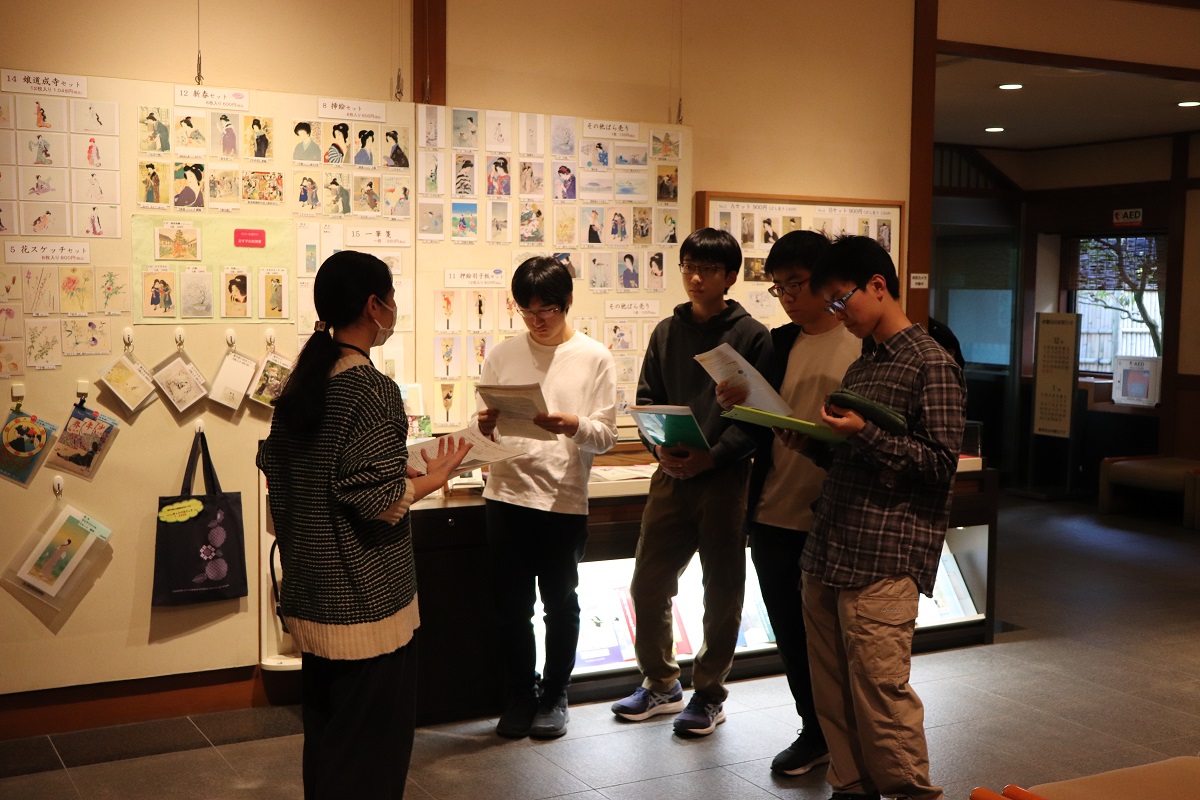

土曜講座「探究学習 河川と人間③~鎌倉で鏑木清方とその絵画を楽しむ視点を学ぶ~」が実施されました。

本講座は、河川文化を探究するために設定した講座です。毎回、「河川」を歩いています。今回の訪問先は「鏑木清方記念美術館」でした。はて?一見、「河川」と「鏑木清方記念美術館」の関係がみえませんが、今回の講座は来年1月に実施される「河川と人間④築地川を歩く」の準備講座でした。鏑木清方は、「築地川」という作品を描いています。その作品をもとに、築地川フィールドワークを実施するために、今回訪問したのでした。

とても充実した講座でした。担当学芸員の小林美香先生より、9:00の開館と同時にレクチャー開始。鏑木清方記念美術館が清方の旧家をもとに開館していることや鏑木清方その人についてお話しいただきました。そして、話題はディープな日本画と画材の話へ。「岩絵具」「合成岩絵具」「新岩絵具」「水干」「顔彩」「膠」など具体的にご紹介いただきました。絵具紹介の際には、実際に手にとらせていただきました。絵具によって原料の違いによる重さの違いを実際に体験することができました。ここまででたっぷり60分。

その後、本日12月7日(土)スタートの企画展「清方一家のお正月―明治・東京の年末年始」を見学しました。まずは個人観賞。「最初の感想」「最初のギモン」「解説を聞いたあとのギモン」「分からないコト、分からない言葉リスト」といった問いをご準備いただき、生徒たちは個人観賞の時間に向き合いました。そして、10:45より小林先生の展示解説です。日本画にとって大切な「季節感」について確認していただいたのちに、要所要所で生徒たちの疑問点を回収していただきながら、日本画や版画の基本についてお話しいただきました。今回の展示のテーマは「お正月」。今は消え去ってしまった江戸~明治の東京の習俗について具体的にご紹介いただきました。生徒たちにとっては、馴染みのないワードが続きます。「目かつらとは?」「宝珠とは?」「雪旦とは?」「舞妓と芸妓の違いとは?」「菖蒲湯とは?」「宝船とは?」「お宝売りという商売とは?」「明治20年くらいまでの子どもの労働とは?」・・・今は姿を消してしまった文化や習俗について分かりやすくお話しいただきました。事前に画材について話をしていただいていたため、「下絵の赤は何を使っているのか?」「金箔、銀箔、プラチナ箔とは?」といった問いが生徒の側からありました。展示解説たっぷりの75分。

疲れが見えたところで、12:00よりお待ちかねの日本画ワークショップでした。実際の画材を使用させていただいて、思い思いの「日本画」に取り組んでいました。「岩絵具」「合成岩絵具」など、少量を小皿にうつし、膠をまぜて、自分の指で実際にまぜます。絵具ごとのザラザラ感などを体験。たぐいまれな集中力が発揮されていました。「天然の緑青を使います」「黒曜石を使ってみたい」「サンゴいい味だしてます」「白を使うには何がいいですか?」・・・絵具に関するやりとりが続きました。気づくと時間は13:15。あっという間の75分でした。

1月の築地川に思いをはせて、現地解散としました。「日本画」の画材の話を聞くことはあっても、明治の絵画を観賞し、解説もいただき対話を行った上で、実際に画材を使った日本画体験をさせていただく活動は、なかなかありません。次回のフィールドワークに、この体験を活かしてもらいたいと思います。

朝からご指導いただきました小林美香先生はじめ、美術館職員の方々には大変お世話になりました。開館と同時にあたたかく迎えていただき感謝しております。この場を借りて御礼申し上げます。そして引き続き、よろしくお願いいたします。

鏑木清方記念美術館企画展「清方一家のお正月ー明治・東京の年末年始ー」

2024年12月7日(土)~2025年1月13日(祝・月)まで

【生徒感想より】

・今回の土曜講座で印象的だったのは、日本画で使う絵具が西洋とは異なることです。その中で驚きだったのが、岩絵の具では岩を砕いて作っているので、岩絵の具は混ぜても視覚的には混ざっていても粒子はその重さで層に分かれていることです。また、岩絵の具を使うときに使う膠は光に弱いので、色が退色する原因になるということです。そこで僕は美術館の照明が弱いのはこれが理由だったと気づき驚きました。(J2)

・水に色が流れると書くのが難しい。重力に素直に従っていってしまう。水晶は水あかみたいな感じ。(S1)

・日本画は修正できなくてその大変さを感じた。今まで知らなかった明治、大正、昭和の日本画に興味を持った。(S1)

・混ぜる時の手間や塗る大変さなどが大変な学びになった。昔の人の忍耐力を感じることができたと思う。(S2)