学校生活

土曜講座「金沢砂金掘り講習」

土曜講座「金沢砂金掘り講習」

土曜講座「金沢砂金掘り講習」が、10月5・6日に実施されました。この講座は、8月参加の全国砂金掘り甲子園(山梨県下部温泉 湯之奥金山博物館)出場メンバーと高1・2有志を中心に、より学びを深めるべく企画されました。金沢・金の科学館代表の四ヶ浦弘先生による講義と金沢市犀川での実地訓練、かなざわカタニでの金箔貼り体験、金沢大学研究室訪問、ロバート・ジェンキンズ先生による古生物学講義、採取した砂金の成分分析などを目的としました。

一日目には、まずは、金沢・金の科学館代表四ヶ浦先生に「金と銀の不思議を探る」というタイトルで講義をしていただきました。四ヶ浦先生は、NHKブラタモリで、タモリさんに砂金掘りの指導をなさっており、番組中でもご自身の「金」にまつわるエピソードを楽しげに披露なさっている先生です。講義は、金沢の由来、民話「いもほり藤五郎」のお話からスタートしました。理系も文系も関係なく、引き込まれるお話の数々でした。元素の周期表をもとにいくつかの実験も目の前で分かりやすく実施していただきました。熱伝導を確認したり、錆を瞬時にとってみたりと、矢継ぎ早の実験と巧みな話術に生徒たちは引き込まれていました。

その後、タクシーに分乗し犀川へ。砂金掘りの実地訓練です。7月の下部温泉の実地訓練では、川底に沈む砂金をとることに集中しましたが、今回は異なる方法でした。四ヶ浦先生より植物の根っこに絡みついた砂金をとる方法を伝授していただきました。一粒でも見つけると生徒たちの姿勢が変わります。人が採取していないような場所に生える草やコケにトライし、夢中でパンニング皿を動かしていました。結果、参加者全員が砂金を採取することができました。

そして、金の文化を体験するために、かなざわカタニさんにお邪魔し、金箔貼り体験にトライ。ここでも各々が、自分自身の選んだ商品に金箔を貼る体験に集中して取り組む姿が印象的でした。そして、それぞれが金沢の「食」を堪能しました。

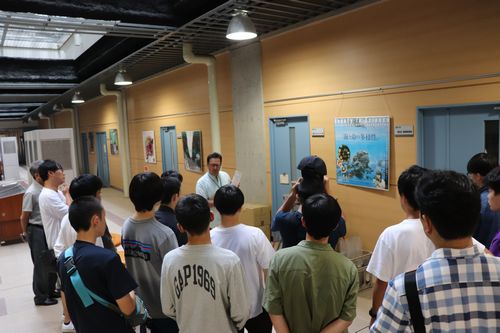

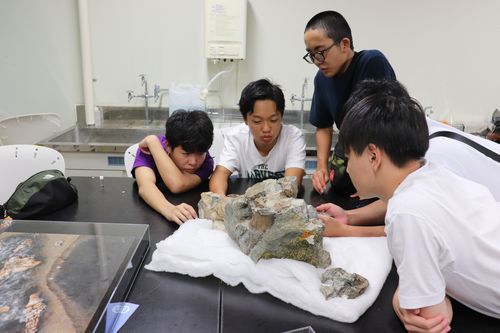

二日目は、金沢市内見学からスタートし、お昼に金沢大学に集合し、大学研究室見学です。今回は、「地球惑星科学コース」の「地質・古生物学グループ」ロバート・G・ジェンキンズ先生の研究室にお邪魔しました。まずは、3班に分かれて、ジェンキンズ先生、院生の水野さん、学部生の佐々木さんと昼食をともにさせていただいたうえで、いくつかの研究室を見学させていただきました。実際に研究中の院生からコメントをいただいたり、実験設備や研究室内の諸々について説明していただいたりしました。その後、講義スタートです。古生物学について「竜骨群集」や「鯨骨群集」について分かりやすく説明していただきました。また、実際に研究なさっている「化石」に触れさせていただきました。先生の研究解説によって、生徒たちの持つ、化石の見方やそのイメージは180度変わったのではないかと思います。

そして、その後、電子顕微鏡や偏光顕微鏡を体験させていただきました。特に、生徒たちが実際に採取してきた「金」を観察させていただき、さらには、元素分析も体験させていただきました。「金」ではなく、「砂鉄」でトライした生徒もいました。一日目に採取してきた「砂金」について、「Au」というお墨付きをもらうことができました。

最後になりますが、この講座は、理科教員2名と社会科教員1名で引率しました。元素周期表や電子顕微鏡による元素分析など理科系の学びが中心になるのかと思いきや、四ヶ浦先生からは、民話を発端とする砂金の話や戦時中の砂金掘りの状況について新聞資料をもとにご解説いただくなど、学問を越境する形で、生徒たちの知的好奇心が拡がっていくことに立ち会うことになりました。引率教員としては、砂金が採取できた瞬間とそれ以降の生徒たちののめり込み具合が印象的でした。自分が採取した砂金を成分分析にかける際、「これが俺の砂金」と他者の砂金としっかり見分けて語る姿に頼もしさも感じました。部活にとどまらず、文系、理系それぞれの専攻が混在するなかで、このような授業が行われているユニークさを感じました。なお、本講座の集合時間は4日金曜日の21:15東京駅。夜行バスで現地を訪問したのでした(帰りは新幹線)。本講座は、さまざまな旅のカタチを学ぶ機会にもなっていると思います。

最後になりますが、二日間にわたって時間を割いていただいた四ヶ浦弘先生、金沢大学のロバート・G・ジェンキンズ先生、院生水野さん、学部生佐々木さん、またご関係の皆さま本当に、ありがとうございました。この場をかりてお礼申し上げます。