学校生活

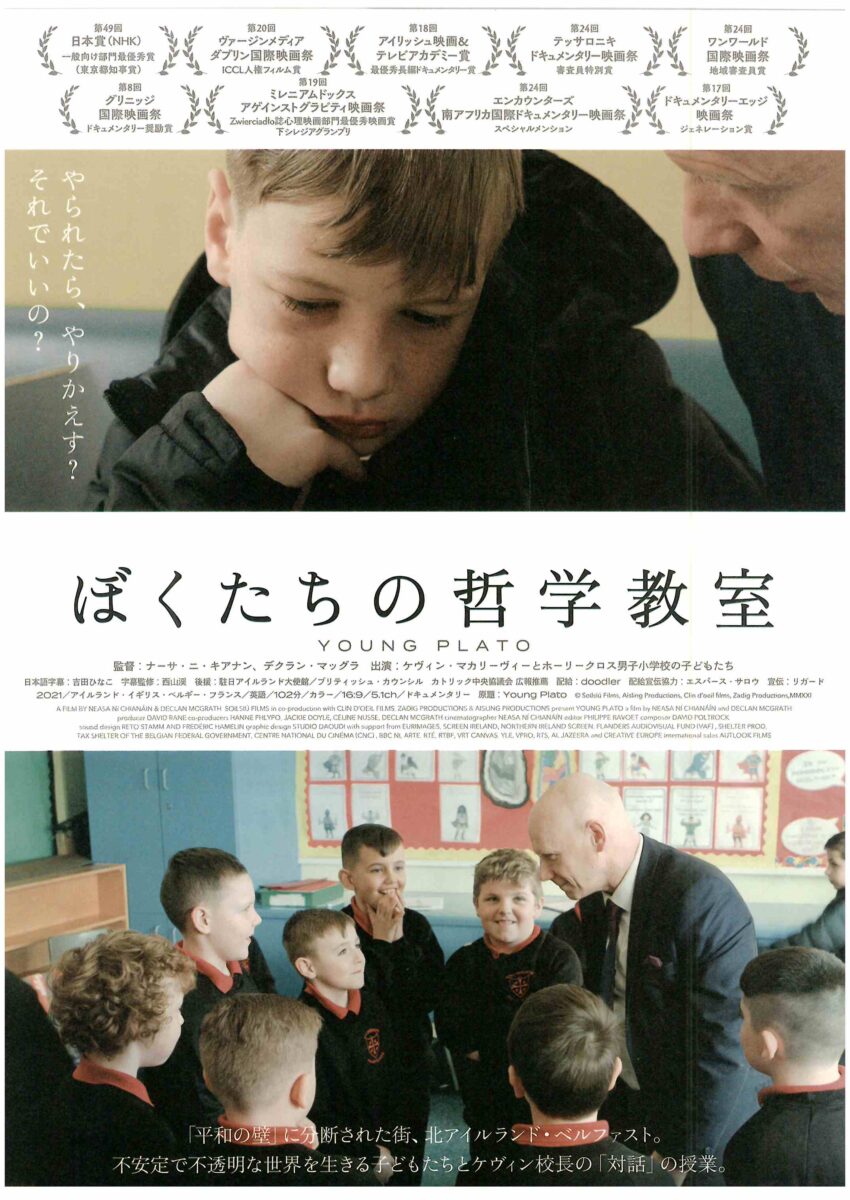

【シネマ倶楽部】『ぼくたちの哲学教室』鑑賞文

9月25日に中学1・2年生が『ぼくたちの哲学教室』を鑑賞しました。

(作品概要)

北アイルランド紛争によりプロテスタントとカトリックの対立が長く続いたベルファストの街には「平和の壁」と呼ばれる分離壁が存在する。1998年のベルファスト合意以降、大まかには平和が維持されているが、一部の武装化した組織が今なお存在し、若者の勧誘に余念がない。

ベルファストにあるホーリークロス男子小学校がこのドキュメンタリーの舞台。ここでは「哲学」が主要科目になっている。エルヴィス・プレスリーを愛し、威厳と愛嬌を兼ね備えたケヴィン校長は言う。「どんな意見にも価値がある」と。彼の教えのもと、子どもたちは異なる立場の意見に耳を傾けながら、自らの思考を整理し、言葉にしていく。授業に集中できない子や、喧嘩を繰り返す子には、先生たちが常に共感を示し、さりげなく対話を持ちかける。自らの内にある不安や怒り、衝動に気づき、コントロールすることが、生徒たちの身を守る何よりの武器となるとケヴィン校長は知っている。かつて暴力で問題解決を図ってきた後悔と挫折から、新たな憎しみの連鎖を生み出さないために、彼が導き出した1つの答えが哲学の授業なのだ。

※生徒の鑑賞文には映画の内容も含まれますのでご注意ください。

(J2A Hくん)

哲学と聞くと、自分とは遠いような気がしてならない。普通に暮らしていて考える機会がないからだろうか。そもそも「哲学」という熟語の響きに重いものを感じる。だが、今回の映画を鑑賞して、その考えは大きくくつがえった。

映画では、舞台となった小学校の「哲学」という授業がひんぱんに出てくる。なかでも印象的だったのが、はじめに出てきた「怒りを覚えたら相手に暴力を振るってもよいのだろうか」という問いだ。素朴かつ身近な質問だが、単純だからこそ難しい質問だと思った。同時に、このような事象について考えるのが「哲学」だと思えば、遠い存在であるという認識は大きく否定された。こんなにも身近な話だったということに大きく驚かされた。その後も様々な視点から哲学的な思考を展開していくシーンが何度もあるが、そのなかで印象に残ったのは、ケヴィン校長の「どんな意見にも価値がある」という言葉だ。映画でも児童たちからたくさんの意見が出てくるが、方向性の似ているもの、全くもって異なるもの、他者の意見に賛成したり反対したりするもの、ときにはいわゆる「世間で正しいとされること」から逸脱したものもある。ところが、誰一人としてそれらを否定しないのが印象的だった。一つの意見として他者のものを否定することはあっても、それを間違いとすることは一切ない。このことは、普段の生活につながるものがあると思った。例えばクラスの話し合いなどで、非現実的な意見を述べた者がいたとする。ここで反対意見が出ようとも、誰もその者を責めないことは、円滑かつ心地よい話し合いになるのはもちろん、自分だけでは絶対に生きていけないこの世で生きていくために必須なことだと思う。自他ともに尊重して生きる精神を学べたと思うと、「哲学」はとても近いものだと感じることができた。